浦添ようどれ 吉野ヶ里 宇佐八幡宮 安徳天皇陵

出雲大社 [May 1, 2006]

岡山の帰り道に、米子道から山陰道を経由して出雲大社にお参りした。

出雲大社は、大国主命(オオクニヌシノミコト)をお祀りしている神社である。大国主命は、天照大神(アマテラスオオミカミ)に国譲りをした神であることから、大和朝廷成立以前に日本を治めていた王を神話に反映したものであると考えられている。

この地方には、宍道湖の向こう側(松江市あたり)は力持ちの神が朝鮮半島から綱で引いて持ってきたという伝説があり、青銅器(銅剣とか銅矛)以前の伝承ではないかといわれている。

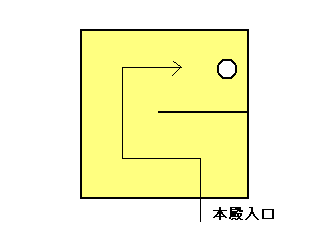

さて、この大社(通常たいしゃ、と読むが、大社パンフによれば、おおやしろ)、通常の神社とは大きく異なる点が二つある。ひとつは、神社の構造である。国宝の本殿は江戸時代半ばの創建であるが、古代からの建築方法を踏襲しているといわれる。

それは大社造りという独特の構造で、ちょうど碁盤の星に九子置いた形に、左・真ん中・右にそれぞれ三本ずつ計九本の柱を立て、その周囲に板壁を巡らすというものである。

そして、真ん中の柱(これを心御柱~しんのみはしら、と呼ぶ)から右の柱にも板壁を置き、ご神体に拝謁する場合は入口から左・上・右と向きを変えてお参りする必要がある。だから、ご神体は正面からみると左側(西側)を向いていることになり、一生懸命拝んでも神様はそっぽを向いている形になるのである(お寺ではないので、実際に仏像がそちらを向いている訳ではない)。

だから、本殿西側のある場所には、「ここから拝むと、大国主命の正面になります」という立て札とお賽銭箱が置いてある。

出雲大社拝殿。注連縄の張り方が左右逆であるという特徴がある。

本殿の中心にある心御柱を回って、ご神体に拝謁する。

もう一つの特色は、柏手の回数である。普通の神社なら、「2礼・2拍手・1礼」が正式なのだが、出雲大社は「2礼・4拍手・1礼」なのである。ちょっと違和感があるのだが、実際やってみるととても落ち着くのは不思議である。この形式は全国で出雲大社とあと宇佐神宮だけということである。

大国主命はその語感から仏教の大黒天と意図的に混同されており、七福神の一柱として米俵に打出の小槌を持っている像が一般的に用いられているが、もともと「因幡の白うさぎ」で丸裸のウサギを助けてあげた心優しい神である。

かつては大国主命の下に全国の神々が10月に集まったため、出雲ではこの月を神在月(かみありつき)、出雲以外では神無月(かんなづき)と呼ぶそうである。

天照大神に現世の国を譲ったことから、大国主命は常世(とこよ、いわゆる”あの世”)の神とされており、そのため縁結びに霊験があるとされる。それはそれとして、非常に静かな心が落ち着くお社である。

門前町には多くの出雲そば店があり、中でも重要文化財であるJR大社駅跡の近くにある「大梶」は、地元でも有名なお店のようだ。一番人気の三色割子そばには生卵がのっているので、苦手な人は違うものを頼むといい。

出雲大社の帰り道に、宍道湖のほとりにある玉造温泉へ。ここは山陰地方最古といわれる温泉で、前日に泊まった湯原温泉と同様アルカリ性単純泉である。訪れたのは日帰り温泉施設「ゆーゆ」。

内湯、露天風呂、打たせ湯とふんだんにお湯が使われているので、加水は仕方ないところか。それでもしっとりとしたアルカリ泉特有のしっとり感が楽しめる。風呂上りに畳敷きの大広間で休めるのもいい。

[May 1, 2006]

東側からみた、国宝出雲大社本殿。

玉陵(たまうどぅん) [Aug 18, 2009]

先日の沖縄では、玉陵(たまうどぅん)にも行ってみた。この玉陵、世界遺産にも含まれている文化財であるが、本来の役割は琉球王家・第二尚氏の墓所である。いわば、天皇陵以外の古墳と同じ位置にあることになり、そのせいか沖縄県教育委員会が管理している。

ゆいレールで那覇空港から約30分、終点の首里駅に到着する。渋滞の激しい那覇市内にあって非常に重宝するのがこのモノレールなのだけれど、景気後退の中、当初あったはずの延伸の計画も先送りになっているようである。首里駅から首里城までは1kmちょっと。それほどの距離ではないが、沖縄の激しい日差しの下を歩くのは少々つらいものがある。

玉陵は首里城からさらに先にある。二千円札の裏に印刷されている守礼門を過ぎ、駐車場の入口を越えて、一般道路をしばらく歩くとようやく到着。道路からちょっと入ったところに入場券売り場と展示館があり、左に折れてしばらく進むと石造りの壁が見えてくる。低い石の門(頭をぶつけた)をくぐると、中庭と墓所が眼前に広がっている。

琉球王(中山王)として明に認められた尚氏は、実は途中で別の血統に入れ替わっていて、15世紀後半にいわばクーデターによって王位に着いた内間金丸(うちま・かなまる)が、前代の琉球王の血縁と申告して王位を継いでから後を第二尚氏と呼んで区別している。この第二尚氏の陵墓が玉陵である。その外観はかつての首里城の外観を模しているといわれている。

真上から照りつける強烈な日光の下、石造りの陵墓と下の砂利が一体化して、サングラスをしているのに目が痛くなるくらいである。空も抜けるように青い。カメラを向けてもディスプレイがほとんど見えないので、ちゃんと撮れているかどうか分からない。下の写真はなんとか写っている方で、空を入れてしまうと、石の部分が真っ黒にしか見えないのであった。

玉陵の一連の建物は三つに分かれていて、中央が風葬用の建物、その左右(東西)に遺骨が納められた墓室がある。

沖縄というと、破風墓・亀甲墓といった独特の形をしていて、その背景には風葬という葬儀形式があるというのが一般的な理解だけれど、最近の研究によると、実際にはこれらの形式はそれほど古くからある訳ではなく、琉球統一(三山統一、15世紀初め)以前にはこうした形式は一般的ではなかったということである。

ということは、この玉陵が作られた時代以降に、現代のわれわれが「沖縄の伝統的な」と認識している風俗・習慣が形成されたということになる。

玉陵の左(東)半分。左の階段から奥の部屋に、歴代王の遺骨が納められている。右に見えるのが中央にある風葬室で、さらに右にもう一つ建物がある。

公式にはこの玉陵は、第二尚氏王統第三代の尚真(しょうしん)王が、父である尚円王(内間金丸)を弔うために作ったとされている。しかし実際には、尚真王の母である世添御殿(よそいうどぅん)オキヤカが主導して作られたらしい。このことは、玉陵の中庭にある碑文(下の写真)から推測される。

昨日説明したように、第二尚氏はそれまでの王(第一尚氏)をクーデターで倒して王位に着いた尚円王(内間金丸)の子孫である。その尚円王の歳の離れた妻(30くらい違ったらしい)が世添御殿である。ちょうど、約100年後の豊臣秀吉と淀殿のような関係である。

尚円王には、補佐役であり後継者でもあった弟がいた。尚宣威(しょうせんい)王である。尚円の死後、尚宣威が王位に着くと、世添御殿とそのグループは「尚宣威王は神の信託を得ていない」と主張した。なぜかというと、自分と尚円王の子である尚真を王位に着けたかったためである。

この主張が功を奏して在位半年で尚宣威王は退位、世添御殿の息子、尚真王がわずか十三歳で王となった。当然、実権は母である世添御殿が握ることになる。この時代に、政治においては王が、冠婚葬祭においては巫女を束ねる聞声大君(きこえおおぎみ)が、それぞれ琉球を支配するという祭政一致の仕組みが作られたのであった。

話を玉陵の碑文に戻すと、この碑文には、玉陵に葬られる資格のある人々が指定されている。その有資格者とは、尚円王、世添御殿、尚真王、尚真王の妹、尚真王の次男、三男、四男、六男、七男、とそれぞれの子孫ということになっている。そしてこれに反すれば、「天に仰ぎ地に伏して祟るべし(絶対に許さない)」と書いてあるのが、この碑文なのである。

つまり、第二代の尚宣威王、そして尚真王の長男(母が尚宣威王の娘)の血筋には、王位も継がせてはならないし、この墓にも入れないというのが碑文の言わんとしているところで、これは尚真王というよりも世添御殿の意図と考えざるを得ない。

さて、こうして息子とその子孫に王位を継承させることに成功した世添御殿であったが、後の時代にしっぺ返しを食うことになる。薩摩の琉球進攻の際に講和に応じた尚寧(しょうねい)王、そして進攻後の立て直しに尽力した摂政・羽地朝秀(はねじ・ちょうしゅう)によって、巫女や聞声大君などの女性が政治に口出しすることは一切できなくなってしまう。

この二人とも、世添御殿によって排除され、「この墓に入ってくるな」と言われた尚宣威王の血筋なのである。

[Aug 18, 2009]

玉陵碑文。嫌いな人達はこの墓に入ってくるなという世添御殿の遺言が書かれている。

斎場御嶽(せーふぁ・うたき) [Feb 1, 2010]

第二次世界大戦により、沖縄県内にある琉球王国の遺跡の多くは破壊されたり焼失してしまい、首里城をはじめ多くの建築物は本土復帰後に再建されたものであることは、以前説明した。その中で、例外的に戦前からの姿がそのまま残っている遺跡が、斎場御嶽(せーふぁ・うたき)である。もちろん、世界遺産である。

斎場御嶽(せーふぁ・うたき)は琉球王国の神事が行われた王朝の聖地である。今でもビジターセンターより奥には入場料を払わないと入れないが、琉球王国の時代には一般庶民はもちろん、神職であっても相当格の高い者でないと、この神域に入ることはできなかったという。入場料さえ払えば誰でも入ることのできるのは、まことにありがたいことである。

ビジターセンターを入るとすぐ、森の中の細い上り坂になる。杖として使えるように、太い竹が置いてあるのはありがたい。参道の幅はそれほど広くないので、係の人達がずっと掃除してきれいにしている。周りの樹木は、テニアンを思わせる亜熱帯仕様で、ガジュマルの巨大な根が張り出していた。テニアン移住者の多くが沖縄県人だったというのもうなずける。気候風土が近いのである。

やがて巨大な石灰岩が張り出した場所に出る。ユインチ(寄満)、ウフグーイ(大庫理)と呼ばれる神域である。岩が張り出した下で、神事が行われたという。万一、上の岩が崩れるようなことがあれば、よくて大けが、まずくすると生き埋めである。周囲を見回すと、最近落ちて来たと思われる新しい岩も転々としており、ちょっと近寄りがたい。

そして、最も奥にある神域がサングーイ(三庫理)、巨大な岩が三角形の窓を作っている。これは、三角形に掘ったり人力で移動した訳ではなく、大自然の偶然の産物であるらしく、とても人が動かせるような大きさではない。上の方をみるともろくなっている岩が落ちてきそうな箇所もあり、やはり長居は遠慮したくなる場所である。

この三角形のトンネルを抜けた高台から、東方海上への展望が開けている。はるかに望むのは、沖縄本島東方の久高島(くたかじま)である。おそらく、真夜中に神事を行い、ここから海から上がってくる日の出を拝んで、王朝の繁栄を祈ったのではないだろうか。

こうして、はるか昔に思いをはせる斎場御嶽であるが、戦争の傷跡が全くないという訳ではない。神域の一つウフグーイ(大庫理)の近くの森の中に、忽然と小さな池が現れる。この池はなんと、米軍の砲弾によってできた穴に水がたまってできたということである。もちろん、もともと水路があった場所なのだろうが、何とも不思議な話である。

[Feb 1, 2010]

世界遺産・斎場御嶽(せーふぁ・うたき)のメイン、三庫理(サングーイ)。二つの巨石が三角形の通路を形作っている。

浦添ようどれ [Mar 20, 2015]

首里にある玉陵(たまうどぅん)とともに、琉球王家の墓として那覇近郊にあるのが浦添ようどれである。「ようどれ」とは夕なぎという意味の沖縄言葉で、静かな終焉の地といった含みがあるのだろう。2つの石室があり、手前の西室に英祖王、奥の東室には尚寧王が眠っている。

浦添ようどれには前に沖縄に来た時にも訪問を試みたのだが、車で走ると広い墓地に入ってしまって行くことができなかった。今回は前もってgoogle mapを印刷して万全を期していたにもかかわらず、近くにあるはずの小学校からは入る道がなく、カーナビの目的地検索にもひっかからない。カーナビの地図には出てくるので方向は合っているはずなのに。

何度か浦添市役所の前の道を行き来するうちに、「浦添城跡」の案内を見つけた。案内のとおりに細い登り坂を上がっていくと、浦添ようどれ館に着くことができた。目的地はここから歩いてしか行けない。陵墓は復元工事中である浦添城(グスク)の一角にあるので、「浦添城跡」の案内表示しかなかったのであった。

英祖王と尚寧王には直接の血縁関係はない。英祖王から英祖王統5代、察度王統2代、第一尚氏7代に続いて尚寧王は第二尚氏7代目の王なので、時代的にも300~400年違う。英祖王は伝説では13世紀に沖縄を治めた王で、浦添グスクを築城したといわれる。その後、浦添グスクは荒廃したが、本家を継ぐ前に浦添王子であった尚寧王(1564-1620)が陵墓を整備し、自らも遺言してこの地に葬られたのである。

歴代王の陵墓である玉陵には、尚真王の生母である世添御殿オキヤカの遺言により、ここに葬ることのできる家系が指定されている(玉陵碑文)。

ちなみに、オキヤカは夫の弟である第2代尚宣威王が大嫌いだったようで、神事を失敗させて退位を強要したり、息子(尚真王)の最初の嫁が尚宣威王の娘だったので、長男に王位を継がせず玉陵の資格者から除いたりしている。尚寧王はその長男の子孫にあたる。

尚寧王はオキヤカに指定された家系ではないことに加えて、在位中に薩摩侵攻を受け江戸まで連行された王でもあるので、玉陵に入るのを遠慮したのだと思っていた。ところが浦添ようどれに行ってその考えが変わった。目の前に広がる展望がすばらしいのである。尚寧王はかつての領地であり、海を望むこの地に眠りたかったに違いない。

ようどれは浦添グスクの海側の斜面にある。グスクの石垣に沿って階段を下りて行くと、目の前に浦添市街、牧港そして東シナ海が広がる。ちょうど西側が開けているので日が沈む方向であり、「夕なぎ」という名前にふさわしい。あるいは西方浄土という発想もあったかもしれない(尚寧王が改修した英祖王陵には、沖縄には珍しく仏教彫刻がなされている)。

玉陵に葬られて墓の中でうるさいばあさんにやいのやいの言われるよりは、古い王様と一緒におだやかな海を眺めながら眠りたいと思ったとすれば、尚寧王もなかなか物の分かった人物である。

何かで読んだのだが、戦争に負けて薩摩まで船で、そこから江戸まで延々歩かされて連行された尚寧王一行は、そうした境遇にもかかわらず毎晩酒盛りをしていたというから、そうした状況でもそれなりに毎日を過ごす術を知っていたということである。見習うべきであろう。

[Mar 20, 2015]

浦添ようどれには、復元工事中のグスク跡から外壁に沿って北側に下りて行く。

浦添ようどれ全景。手前の白いところが英祖王、奥のこんもりしたあたりが尚寧王の墓。説明によると、琉球王家の子孫から浦添市に譲渡されたため、公費で整備が可能になったらしい。

吉野ヶ里歴史公園 [Jul 18, 2012]

出張中の移動を利用して吉野ヶ里歴史公園に行ってきた。

いま九州は梅雨の規格外ともいえる豪雨の影響で、河川のはんらんや土砂災害が発生している。この日(7月4日、アメリカの独立記念日)も、昼過ぎまで雷とバケツをひっくり返したような大雨で、歩くだけでびしょ濡れになったのだが、歴史公園に着いた3時頃には雨が上がった。

そんな天気なものだから園内ですれ違った人もひと桁で、古代衣装のガイドさん達からもゆっくり話を聞くことができた。ここは国立の施設なのでサービスが充実していて、要所要所に説明してくれるガイドさんがいる。中には韓国からの観光客を想定した韓国人留学生と思われる若い女の子もいて、人が少なくて手持ち無沙汰なためかいろいろ話をしてくれた。

吉野ヶ里が全国的な注目を集めたのは平成元年のことだから、23年前ということになる。日本で最大の環壕集落(”壕”は水を張ってないので土へんなのだそうだ)として大きな注目を集め、魏志倭人伝に残る邪馬台国の様子に非常に近いことから、ここが邪馬台国ではないかともいわれた。当時は復元建物などはなかったのに、3年間で100万人の見学者があったとのことである。

現在の歴史公園は、展示中の施設だけで東京ドーム5つ分の広さがあるとのことだが、さすがに全部は見きれないので、王の住まいとされる「南内郭」、祭主のエリアとされる「北内郭」、歴代の王墓である「北墳丘墓」を中心に見学する。北墳丘墓のさらに北にも甕棺墓地が続いており、こちらは現在も発掘調査続行中のため立入り禁止である。

吉野ヶ里の村全体も深さ2~3mの壕で囲ってあるが、王の居住区とされる南内郭はさらにもう一段階壕で囲い、木の柵や逆茂木で外敵の侵入を防いでいる。攻撃を受けた際に兵士や村人が入るためだろうか、それこそ野球でもできるくらいのオープンスペースがある。その広さに対して居住区(竪穴住居跡)は数戸しかなかったそうで、そのことから普段は王や大人(王族?)しか入れない区域だったと推定されているそうだ。

吉野ヶ里といえばすぐに連想される物見やぐらはここ南内郭にある。やぐらの上からは、佐賀平野や有明海を望むことができるのだけれど、この日はあいにくと雷注意報が出ていて登ることができない。警報になると入園自体できなくなるので、ぜいたくは言えない。

付近の数千人の住む地域を治めていた王だというのだが、それでも竪穴住居というのが面白い。高台の一番上にあるにもかかわらず、この日は大雨で水が住居の中に入ってしまっていた。「本当は土のうとか置いて、水が入らないようにしていたはずだけれど、そこまで復元すると消防法にひっかかるから」とはガイドさんの説明である。

南内郭から200mほど北に行くと北内郭。こちらは祭事用のエリアで、祭主や巫女がいたと推定されている。当時は祭政一致が当り前だから、大事なことを決める際には神(ご先祖)のお告げを聞く必要があり、そのため王墓の近くに北内郭が置かれたのだろう。

そのすぐ北が北墳丘墓で、甕棺に装飾品とともに納められた王の墓が、発掘された状態のままで展示されている。もちろん空調完備で、一部の墓の上はガラス張りになっていて真上から発掘時の状態を見ることができる。

さて、こうした一連の施設をみると、外敵は南、つまり有明海側から来ることが想定されており、北つまり山側に対しては比較的無防備である。朝鮮半島や本州から敵が来るとすれば方角としては北なのだが、山を越えて大規模な部隊が来るというのは当時は想定できなかったということだろう。

大雨の後の吉野ヶ里歴史公園。通路が川になっています。このあたりは雷の多いところで、毎日何回かは落雷があるそうで、この日も注意報発令で物見やぐらには登れませんでした。

さて、そうやって大雨後の吉野ヶ里歴史公園でしばらく散策したのだけれど、その間、「ここが邪馬台国であるのかどうか」古代人の立場になって考えてみた。

私の意見としては以前にも書いたように、邪馬台国の記事をそのまま読む限り、地理的にも暮らし的にも九州北部と考えざるを得ないし、これを大和に持っていくのは無理があると思っている。従って、ここ吉野ヶ里も有力な候補地の一つと思っていたのだけれど、実際に歩いてみてここではないのかもしれないという感想を持った。

なぜかというと、第一は風景である。吉野ヶ里の中心部に立つと、眼下に望むのは有明海であり雲仙普賢岳である(この日は雨上がりで見えなかったが)。魏の使者が実際にここを訪れていたとしたら、何かそれに類するような記述があったのではないだろうか(中国の史書に書かれている山は阿蘇山である)。

第二に、吉野ヶ里の規模である。邪馬台国の規模は七万戸と魏志倭人伝にあり、属国である奴国、投馬国でも数万戸と記録されている。これに対して吉野ヶ里の規模は海側まで広くとっても数千戸、城郭内には数百戸の住宅しかなかったと推定される。魏志の記述に比べてコンパクトすぎるのである。

第三は、吉野ヶ里に実際に立ってみた私の印象である。有明海・雲仙を望むこの地で生まれ育った王が、海を渡って朝鮮・中国に進出しようと思うだろうか。静かな内海である有明海を見て育った支配者には、むしろ平和な暮らしが望みだったのではなかろうか。そうした野望はやはり、玄界灘に臨み朝鮮半島をはるかに見る博多近辺の豪族が持ったと考える方が、しっくりくる。

もちろん、邪馬台国の属国の一つ(たとえば対蘇国=とすこく?)がここであった可能性はあるだろう。しかし、少なくとも九州北部一円を支配下に置き、中国からの使者を迎えた国としては、もう少し北、おそらく玄界灘に面した地域にその本拠があったと考えるのが妥当だと思われる。

だからといって、吉野ヶ里歴史公園の意義は少しも損なわれるものではない。弥生時代の最先端の国造りがどのようなものであったのか、予想復元物を目の前にして思いをはせるのはとても楽しい。できれば天気のいい日にゆっくり見て回りたい施設である。

[Jul 18, 2012]

吉野ヶ里の中心部を守る楼閣。この日は大雨と雷のため、遠くが見えないだけでなく、楼閣の上に登ることもできませんでした。

宇佐八幡宮 [Jan 4, 2010]

日本史ファンなら一度は行ってみたい宇佐八幡宮。私もチャンスを狙っていたが、なかなか機会がなかった。九州の方ならご存知のように、宇佐は北九州と大分のちょうど中間になるので、出張帰りに立ち寄るのが難しい所なのである。今回は大分空港へ向かう途中に、無理して予定を入れたのであった。

現地では「宇佐神宮」という表記が多いけれど、日本史ファンとしては宇佐八幡あるいは宇佐八幡宮と呼びたい。奈良時代末、天武系統最後の君主である称徳天皇が、太政大臣(太師)の道鏡に皇位を譲ろうとして、神勅をお伺いするため和気清麻呂を派遣したのが、この宇佐八幡宮である。

まだ年末年始には間があったので、門前町にも参道にもほとんど人影がなかった。本殿まで結構な距離があり、しかも最後は階段の上りである。コインロッカーがなかったたため出張バックを持っての参拝となり、少々疲れた。初詣には多くの人で賑わうのだろうが、その時は冷たい風が吹くばかり。

八幡神とは応神天皇のことで、後に清和源氏が八幡神を信仰したため(「南無八幡大菩薩」って、聞いたことないですか?)武士の守護神というイメージがあるが、奈良時代にはまだ武士という階級は成立していない。そして、伊勢神宮、熱田神宮がすでに存在していたにもかかわらず、血縁関係のない者に皇位を継承できるかというきわめて重要な問いを宇佐八幡宮に尋ねたということは、当時は相当の権威があったということであろう。

さて、そのあたりの検討は「日本古代史シリーズ」でふれるとして、この宇佐八幡宮、祭神は3柱いらっしゃって、一の御殿に応神天皇、二の御殿に比売大神(ひめのおおかみ)、三の御殿に神功皇后となる。向かって左(参道手前)から一、二、三の順なので、普通の考え方からすると最も格の高いのが二の御殿の比売大神、次いで神功皇后、応神天皇の順となる。

神功皇后は応神天皇の母であり、比売大神は神代つまり神武天皇以前の神さまであるから、この順番は古い順ということになる。比売大神は宗像三神のことともいわれ、卑弥呼という説もあるが、本殿の正面にそびえる御許山(おもとさん)に奥の院があることからすると、山をご神体とするアニミズムにその起源があるのかもしれない。

(ちなみに、御許山頂上は宇佐八幡宮・奥の院である大元神社のご神域であり、立ち入ることができない)

応神天皇は第15代天皇で、中国に朝貢した「倭の五王」のいずれかであると考えられている。だとすれば5世紀に実在したことになるが、神として現れたのは6世紀半ば。ある時は鍛冶をする老人の姿、または三歳児の姿をとり、最後は鳥となって飛び去ったといわれる。全国の八幡宮の総本山であり、平安時代には九州最大の荘園領主であったということである。

横から見るとM字型をした屋根の「八幡造り」という独特の建築様式であるが、外側は回廊で囲まれているので、一般の参拝客では全体像を見ることはできない。一の御殿から三の御殿まで、それぞれにお賽銭を納めながら内部を覗いたけれど、ごくごく部分的にしか見えないのは残念であった。

夕方だったためか、神職と巫女さんがお賽銭箱から集金していたので、見学する。帰りに参道脇にある宝物館を訪問、八幡宮の来歴等の展示物を見せていただく。こちらも、入場者は私一人でした。

[Jan 4, 2010]

宇佐八幡宮本殿前。向こうから来るのはお賽銭を集める神職と巫女さん。

三の御殿の門外から、内陣の三の御殿(右)、二の御殿(左)をかいま見る。中には一般参拝客は入れない。残念。

安徳天皇阿弥陀寺陵 [Jul 13, 2016]

退社が決まった職場なのに、ぎりぎりまで出張が入っている。これじゃ休暇の消化なんて夢だったと思うけれど、それはそれとして、せっかくの空き時間を有効に利用しない手はない。今回は九州出張なので、すぐ手前の下関で下りてみた。

目指すのは安徳天皇陵。天皇陵の大部分は近畿圏か武蔵野にあるのだが、例外が崇徳天皇陵と安徳天皇陵である。崇徳天皇は保元の乱で敗れて島流しになり、讃岐の白峯に陵墓がある。こちらは札所にもなっているので、いずれ訪問することになるだろう。もう一つが安徳天皇陵、壇ノ浦の戦いで平家とともに海中に没した天皇である。

天皇陵のある一帯は現在、赤間神宮となっているが、明治の神仏分離までここは阿弥陀寺という寺であった。そして阿弥陀寺とは、あの「耳なし芳一」の舞台といわれているのである(後から怪談を読み直してみたら、芳一がいたのは阿弥陀寺とはっきり書かれていた)。芳一が平曲を演じた高貴な人の亡霊とは、安徳天皇であり平家の面々であり、彼らとともに海中に没した多くの女官たちであったのだ。

下関駅を下りてバス停方向へ。唐戸市場方面をさがすと、「1から4はすべて唐戸を経由します」と書いてある。ちょうど1番線にバスが入ってきた。路線図をみると、赤間神宮前も通るようだ。列の最後に加わってバスに乗り込む。強い日差しを遮るため、ガラスは遮光になっている。いかにも南国という雰囲気である。

バス停6つか7つで赤間神宮前。バスを下りると、階段上に竜宮城を模したといわれる山門がそびえる。ただし、天皇陵は山門をくぐらずにその左手に進む。すぐに、WEBの写真でよく見る木の門が現れる。例の宮内庁の立て札が見当たらないなと思って探すと、石段を下りたバス停の高さにあった。天皇陵と赤間神宮は、そもそも入り口が違うのであった。

閉ざされている木の門の隙間に目を近づけて中をのぞいてみると、鳥居と凝灰石っぽい柱、「安徳天皇阿弥陀寺陵」と彫った石碑が見える。中の様子はほかの天皇陵とまったく同じである。手を合わせて参拝させていただく。

赤間神宮には来た道を戻り、竜宮門をくぐって境内に進む。この竜宮門、第二次大戦で古い山門が焼けてしまったので、大洋漁業が寄進したのだそうだ。高度成長期には大洋漁業はたいへん景気がよく、プロ野球の大洋ホエールズを持っていたくらいであるから、この程度は何でもなかったろう。いわずもがなだが、現在、横浜ベイスターズを経てDeNAになっているチームである。

本殿を参拝した後、左手に進む。ここには壇ノ浦に没した平家の墓石群(平家塚)があるのだが、その前、ちょうど平家の亡霊に琵琶を演じているような場所に、耳なし芳一の木像が納められている芳一堂がある。おりしも神宮の敷地内には、いたるところ「芳一まつり」の幟りが立てられている。そういえば、お盆も近いのだった。

琵琶法師の像というと、高松の平家物語記念館にあった蝋人形がまるで本物さながらであったことを思い出す。感心して2回見に行ったのだが、2回目は展示施設そのものが小さくなってしまって、倉庫の片隅に置かれていたのは悲しかった。こちらの芳一像は木造であり明るい場所にあるのだが、それでも耳をちぎった痕などはリアルである。

平家塚と芳一堂でしばらく過ごした後は、入場料100円の資料館で安徳天皇復元像や壇ノ浦海戦の屏風絵を見せていただく。帰りに竜宮門を出ると、目の前に関門海峡と向こう岸に九州門司港が望めるすごい景色だった。

まさに壇ノ浦の勝敗を分けた速い潮流が右から左に波を立てている。じつは安徳天皇のお墓といわれる場所は他にもいくつかあるのだが、やはり壇ノ浦を目の前にするこの地が、御陵にはふさわしいと思った。

[Jul 13, 2016]

石段下の宮内庁立て札レベルからみた安徳天皇阿弥陀寺陵。木の門の奥は、他の御陵と同じく鳥居と凝灰石の柱に囲まれている。

赤間神宮本殿の左奥、平家の墓石前の一画に芳一堂がある。耳なし芳一の話の舞台となったのは、ここ阿弥陀寺である。

参拝を終わり振り返ると、関門海峡をはさんで門司の街がすぐそこである。そして、この前の海で壇ノ浦の戦いが行われた。