網野善彦「日本の歴史をよみなおす」

佐々木隆「千と千尋の神隠しのことばと謎」

リチャード・ドーキンス「神は妄想である」

佐野眞一「別海から来た女」

夏目漱石「坑夫」「三四郎」

村上春樹「多崎つくると巡礼の年」

車谷長吉「人生の救い」

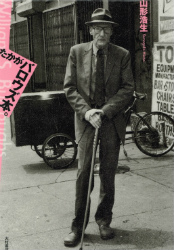

山形浩生「たかがバロウズ本」

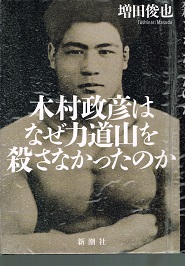

増田俊也「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」

小田嶋隆「地雷を踏む勇気」

斎藤美奈子「紅一点論」

書評目次 書評2012← →書評2014

網野善彦「日本の歴史をよみなおす」(爆)

ブログで本を取り上げる場合、読んで感心した場合がほとんどなのだが、今回はどちらかというと疑問符が多く付く本。実はこの本を薦める書評が多くて、図書館から借りてくるのは確か3度目なのだけれど、その度にがっかりするのである。もう二度と借りてこないために、どこが気に入らないのかを述べてみたい。

まず初めに言いたいことは、私自身は歴史、特に日本史が好きなので、主張が分かるように理論立てて書かれていれば基本的にすらすら読めるはずなのである。ところが、この本は読み進むのに大層苦労する。おそらく、この著者には、読者に分かるように説明しようというつもりがないのではないかと思う。

なぜすらすら読めないかというと、この本の説明の仕方に問題がある。例えば、これまでの通説に異議をはさむ場合、「これまでの通説では、□□という事実の説明ができない」、したがって、「通説では○○とされるけれども、そうではなくて△△というとらえ方をすべきではないか」という説明の流れが考えられる。そうしないと、読者が納得しながら読み進むことができない。

ところがその流れをショートカットして、「△△で間違いないと思います」「私は○○であると考えています」といきなり主張してしまうのである。その根拠はというと、せいぜい何世紀の何という遺跡はそのように考えられる、というくらいである。推論の上に推論を積み重ねるのである。それは単なるアイデアの羅列であって論証ではない。

次に、われわれより少し上の世代にありがちなのだが、何かというと「庶民から見た歴史」「差別された人々」に話を持っていこうとする。もちろんそうした側面で考える視点もあっていいとは思うが、たかだか数百年前の政治経済史だって十分に解明されていないのに、記録すら残っていないそうした部分についての主張をされたところで、反証の挙げようもないのである。

この本でも、貨幣の話をしていたと思ったら、いきなり非差別民の話になり、「一遍聖絵」等の絵解きが始まってしまう。確かにそうした人々が鎌倉新仏教を支えたことは確かだろうが、これが「日本の歴史」にどれだけの重要性を持つのだろうか。

(余談だが、私の高校大学時代はそういったことこそ本質なのだ、という議論が当然のように主張されていた。何しろ、マルクス経済学が必修だった時代である。「奈良の大仏を作ったのは大工」という話も授業で聞いた覚えがある。)

この本で述べられている重要な仮説の一つが、「南北朝~室町期を境としてムラのあり方が変わった」ということなのだが、それがどのような事実(例えば文献資料)に基づくのか、読者が理解できるような根拠が述べられていない。この時期に貨幣経済が進んだと主張しているようだが、宋銭が大量に入ってきたのは平家の時代(平安時代末。南北朝の200年前!)からである。

この本でも、平清盛の時代に宋銭がどんどん入ってきたと書いているのだが、にもかかわらず貨幣経済の進展は13世紀後半から14世紀と断定している。この間百年以上、持ち込まれた宋銭はどこでどうしていたというのだろうか。そもそも、宋は元に滅ぼされて鎌倉時代には宋銭は作られなくなるのである。

このブログでも過去に取り上げたが古今著聞集という書物の中に、鎌倉時代の花山院右大臣・藤原忠常の侍が、500文の種銭で七半という賭博をして3万文に増やしたという記事が載っている。平安初期に成立した日本霊異記にも、仏像を作るための銅板を売って食べ物に代えるという記事がある。いずれにせよ、貨幣経済はこの本が主張するよりかなり早く成立しているのである。

まあ他にもいろいろ不満なところがあるのだが、もう一つ私が気になった点を述べる。いわゆる「夜這い」の風習について、岡山県北部での聞き取り調査を根拠として、昭和30年代に起こった殺人事件を契機に、警察がうるさくなって終息したと述べられている。

「夜這い」の民俗学的意義についての考察が十分でないのは置く。また、聞き取り調査で昭和30年代まであったという証言を紹介することはいいだろう。しかし、岡山県北部で「夜這い」に関係する殺人事件というと、第一に思い浮かぶのは昭和13年に起こった「八つ墓村」のモデルとなったあの事件なのである。昭和30年代にも同様に、社会的にきわめて反響を呼んだ事件があったというのなら、ぜひ内容を紹介してほしかったものである。

[Jan 21,2013]

佐々木隆「『千と千尋の神隠し』のことばと謎」

ドーキンスの「神」について考えていたら、図書館でこの本がたまたま目についた。

こうした謎解き本はあまり好きではない。というのは、小説にせよ映画にせよ、表面上のストーリーとは別にメタファー(隠喩)としての筋書きがある。ストーリーについては正しい読み方があるとしても、メタファーには個人個人で別の読み方があっていいと思うからである。例をあげると村上春樹の1Q84など、読む人それぞれで受け取り方は全然違う。

ただし、「千と千尋」のメインテーマの一つは神と言霊(ことだま)であるから、こうした謎解きはありうるものと思う。言霊とは日本古来の信仰で、「言葉にして口に出せば、それによって世界を動かすことができる」というものである。もともとはシャーマニズム(=呪術)から発生したと思われる。聖書も「始めに言葉ありき」で始まるくらいだから、もしかすると世界共通の信仰なのかもしれない。

物語の中で、「湯婆婆が名前を奪って支配する」というのは言霊信仰そのものである。だから明治維新で戸籍ができるまで、「諱(いみな・本名)」と「字(あざな・通称)」は別で、諱は限られた場面でしか使用されなかった。女性の諱など家族しか知らなかったので、紫式部や清少納言の実名は不明である。また、万葉集にそうした和歌(実名は口にしてはならない)が数多く残されているのはよく知られている。

さて、主要登場人物である「千尋(ちひろ)」と「ハク」の名前に作者・宮崎駿の意図がこめられているのは当然である。千尋の「尋」が湯婆婆に握りつぶされて「千」となり、ニギハヤヒコハクヌシが「ハク」となること、「ハク」は琥珀であり白であり百に通じることは筆者の推測のとおりだろう。

とはいえ、映画の中で至るところに出てくる誤字を筆者は重要視しているのだが、私はジブリの遊び(中韓スタッフが間違えたのをそのまま使ってみた)だと思うので、あまり深読みするのもどうだろうか。特に、「め」が多いことを指摘しているが、ひらがな一字で最も看板に使われているのは「め」と「ぢ」なのである。「ぢ」が使われなくてよかった。

中国や韓国のスタッフが羽田で入国して蒲田あたりで「め」の看板を見て強い印象を受け、新宿あたりの飲み屋に連れて来てもらって、「生あります」が一番印象に残ったのかもしれない。そういえば、香港のアバディーン(水上レストラン)には、ああいう生ビール宣伝ポスターは貼ってなかったように記憶している。

さて、この物語のもう一つ大きなテーマは、「人は労働を通して成長する」ということで、これもどちらかというと日本的な思想である。われわれには、千が「おくされさま」のお世話をして「にがだんご」をもらい、それが次の展開への鍵となるというストーリーに全く違和感はないが、これが世界に共通かというとそんなことはない。

儒教(中国)ではあまりこういう考え方はしないし、キリスト教でこうした考え方が出てくるのはカルヴァン(宗教改革)以降である。インドでは雑巾がけをすると低いカーストとみられるらしいし、アメリカの学校には掃除当番がないというからやはりこうした発想はなさそうだ。もしかするとこの映画を見ても、「児童虐待だ」と言われたりして。

「千と千尋」はいい映画で私もDVDで何十回と見ているのだけれど、なかなか外国に受け入れられないのは多神教が背景にあることと、児童虐待に見えるからではないかと思っている。私の好きな映画は、「スワロウテイル」にせよ「真夜中の弥次さん喜多さん」にせよ、いろいろ問題があって次世代まで残りそうもないのは残念である。

[Feb 11,2013]

リチャード・ドーキンス「神は妄想である」

「利己的な遺伝子」のドーキンスが2006年に発表したもので、原題は“God Delusion” 。Delusion(妄想)はIllusion(幻想)よりかなり強い表現で、2001年の同時多発テロを受けて宗教の危険性を憂えた作品である。最近起こったアルジェリア日揮プラントにおけるイスラム過激派によるテロ事件も踏まえ、改めて考えるべき提言である。

とはいっても、かなり長文かつ分かりにくい論文であるので、果たしてテロを起こすような人達ががまんして読むだろうかという懸念がある。また、ここでいうところの“God”とは一神教における造物主の概念であるので、わが国における「八百万(やおよろず)の神」とは性格が違っている。

まあ、キリスト教もイスラム教も神の概念は同じなのでその点では不具合はないのかもしれない。ただ、我々が読むときには「ここでいう神とは造物主のこと」と認識していないと分かりにくい。

さて、数百ページに及ぶ論文を一言で要約すると、「世界は進化の過程の中で現在に至ったのであって、世界の外から神(造物主)が操作したものではない」ということである。あえて言わせてもらえば当たり前のことであって、それを言うために数百ページ書くかという話なのだが、一神教的世界においてはもしかすると大変なことなのかもしれない。

昔はよく、「海外でReligionは?と聞かれたら、BuddistとかShintoとか答えておけ。神を信じていないなどと言えば人でなしと思われる」というようなことが言われていた。確かに欧米では日曜日になると教会に行くというから、そうなのかもしれないと思っていた。ところがこの本によると、かなりの人が神もキリスト教も信じておらず、ただカミングアウトをしていないだけだという。

ドーキンスは生物学者であり、生物学者でダーウィンを信じないものはいない。一方で、世界は神が造ったものであり人間がサルから進化する訳がないという人もいる。そうした非科学的なスタンスが宗教のよくないところであり、それが同時多発テロに結びつくのだというのが本書の趣旨である。

話を戻すと、日本における神というのは造物主の概念ではないから、非常に分かりにくい。日本の神は言ってみれば「自然の擬人化」なのである。例えば、なぜ台風が来るのか、伝染病が流行るのか自分の知識では分からないので、仮に神がしているとして、どうしたらいいか考えれば、とりあえずの対応はできるというのが日本における神なのである。

だから、太陽は宇宙に無数にある恒星で、山は地表の凹凸で、風も雷も気圧の変化により生じる自然現象で、伝染病は細菌ウィルスにより起こると分かったので日本には神がいなくなった。ドーキンスに言われなくても、実際に世界の外から誰かが操作しているとは思わないのである。

それでも我々が神に祈るのは、おそらくそれ以外に手立てがないからであろう。科学によりほとんどの自然現象が説明されたが、唯一残ったのが幸・不幸、つまり確率である。誰が次の日まで生き残れるかというのは純粋に確率の問題であり、我々はそうした場合に最も真剣に祈るのである。

だからドーキンスに反論するとすれば、「確かに造物主はいない(かもしれない)けれども、その存在を仮定することに意味はないのですか」ということになる。本書におけるドーキンスの答えは「意味はない」ということだが、それは必ずしも納得できる説明とはなっていない。

また、ある意味では、この問題がギャンブルと非常に近いところにあることが分かる。森巣博氏の作品の中に「マホメットが出るかもしれないが、ジーザスに張る」というフレーズがあるが、このフレーズはギャンブルの要諦であるだけではなく宗教の本質も示しているのかもしれない。

前回少し書き足りなかったので、もう少し。

わが国における神の概念とは自然の擬人化であると書いたけれども、これを単純化すれば「モノには心があると考える」ことである。これを論破することは簡単である。自然現象にも人間以外の事物にも「心」はないと証明することはできるだろう。しかし、そう考えることがわれわれが生きる上でプラスの効果をもたらすことは、多分間違いない。

例えば、太陽を神として拝む人々とそう思わない人々がいたとする。太陽を拝む人々にもそうでない人々にも平等に日は上り日は沈むので、太陽の動きそのものには何の影響もない。しかし、太陽を拝む人々の方がより太陽を注意深く見ることになるから、暦を作るのも早いだろうし、大気の変化にも敏感になるから天気の予測にたどり着くのも早い。

つまり、太陽を神として拝む人々は、農業においても漁業においても、そうでない人々より多くの収穫を上げる可能性が高いし、台風とか大雪などの自然災害に対してもより早く対応できるだろう。つまり、神を持つ文化は神を持たない文化よりも、次世代に残る可能性が高いのである。

ドーキンス自身、こうした要素についても考慮はしているのだが、それでも結論としてマイナスの方が大きいと結論づけている。確かに一神教の信者にとって神=創造主の命令は絶対であるし、それによって過去多くの血が流されてきた。わが国のように多神教の信者も同様であり、蘇我物部崇仏戦争や一向一揆など同様に血で血を洗う闘争を繰り返してきた。

それでも、人間は神の概念を持つことにより人となったのである。イヌやネコには飼い主はいても神はいない。いまの人類(ホモ・サピエンス)がその創生期から葬送の習慣を持つのは、神の概念と文明の進展が不可分であることを示している。極端な話、神を持たなければ原人同様の生活水準、文化水準でいたかもしれないのである。

もしドーキンスの啓蒙が成功して、世界中の人々が神という概念を持たなくなったとしたらどうなるだろうか。確かに数学的なモデル分析では、長期的に「人を出し抜く戦略」は長続きしない。しかしその戦略は短期的には功を奏するものだから、その間世界はかなり住みづらいものとなるだろう。

上に書いたように文明の進展は神の概念と不可分だから、いま以上に文化的に(物質的にといってもいい)暮らしやすくなることはなさそうである。カネ儲けの動機で進歩することもあるかもしれないが、おカネというのは究極のところ交換価値だから、パイそのものを大きくすることはない。

もし、死んでしまったペットやあるいは人を生ゴミとして出すような世界があるとすれば(神がいないとは端的にそういうことだ)、それはあまり住みやすい世界とは思えないのである。

[Feb 4, 2013]

佐野眞一「別海から来た女」

佐野眞一はこのブログでも取り上げたことがある。ノンフィクション・ライターとしては堅実で着実なライターだと認識していた。ただ、御年65歳とご年配であり、最近はやや精彩を欠いているかもしれない。

あるいは、スタッフや取材費が使えるようになり、自分の頭と体で考えることが少なくなっているような気もする。例の、週刊朝日の維新市長取材騒ぎも、そのあたりに原因の一端があったような気がする。

さて、この作品は最近では出色の事件、木嶋佳苗の連続殺人事件について、裁判員裁判の法廷メモを中心にまとめたものであるが、残念ながら東電OL事件のときのような冴えはあまり感じられない。

「付き合った男の死体の写真を見せられても、眉一つ動かさない。木嶋佳苗はやはりとんでもない“モンスター”だとあらためて思った。」

「その空気を言葉にすれば、被告席の木嶋を除いて、全員が疲労感を募らせて“やれやれ”とつぶやいているようだ」

「“また出来の悪いハーレクイン・ロマンスが始まった。これだからデブでブスのスカーレット・オハラは困る”と心中ひそかに毒づいた。」

「“木嶋佳苗、勝手にほざくならほざけ”と声に出して言った。」

など、この本の中には何度も、著者の木嶋に対する嫌悪感が示されている。しかし、週刊誌の記事ではないのだから、本当はそれだけでは困るのである。自分がどう感じるかではなく、事実を再構成し読者にそう感じさせるように書くことが大切なのではないか。

本の最初の方で著者は、「デジタル社会が生み出した木嶋佳苗の犯罪を、アナログの物語にすることは、木嶋佳苗という点と不審死した被害者たちの点を深く掘り込み」と書いているが、通して読んでみて著者の嫌悪感だけは伝わってくるものの、あまり深く掘り込んだ感はない。

例えば本の中で何ヵ所か、殺されはしなかったが詐欺の被害に遭った証人が木嶋に好意的な証言をしたり、世間が木嶋に同情的であったりすることに対して、著者は「あの女はそんなタマじゃない」と憤慨するのだが、なぜ同情する向きがあるのか、なぜ自分は憤慨するのかこそ深く掘り込むべき問題点だったように思う。

私が思うに、この犯罪は全くデジタル的ではないし(そもそも凶器が練炭である)、作者が言うほどデジタル社会を映し出しているとも思わない。古今東西、こうした事件を良心の呵責もなく起こす人間は何人もいる。私は他人の家の前に平気でゴミを捨てて行く人間の感性が信じられないが、極端な話、平均からの偏りが違うだけでやっていることは同じである。

作者にもっと分析してほしかったのは、子供の頃から手癖が悪く、上京して一人暮らしを始めてからも詐欺の前科があり、日本の警察はそんなに甘くはないということを知っているはずなのに、ほとんど同時並行的に同じ方法(睡眠薬と練炭)で連続殺人を起こして、果たして逃げ切れると思っていたのかどうかということである。

そこを説明してもらわないことには、「実は頭が悪い田舎者」なのか、「知性はまともなのにどこかが壊れている」のか、読者が判断できないのである。木嶋のルーツが福井県の山奥のダムで沈んだ村ということは、あまり本筋には関係のない話だと思っている。

もう一つ気になったのは、作者自身が「本人も気づかない深いところで、人間が壊れている。」と書いているにもかかわらず、どこがどう壊れているかについてそれ以上に展開されていないことである。

木嶋佳苗がどう壊れているかという話の続きである。人間をコンピュータに例えるのが分かりやすいが、壊れているのはハードなのか、OSなのか、アプリケーションなのかということである。

ハードウェアに相当するのが脳の機能的な問題であり、OSに相当するのが先天的な資質であり、アプリケーションに相当するのが後天的というか、生育歴や環境による影響である。それぞれ障害とか精神病に触れる問題となるので、すぐに差別とかそういう話になり、やりにくいことは確かであるが、新聞・雑誌ではなく単行本にするということなので、そこを踏み込んでほしかった。

ハードウェアとしての脳に支障があるかどうかの考証については、こうした対象人物を検討するにあたり、当然守備範囲に入っていいことである。実際、脳が損傷を受けて人格が変わったという例はよく引用されているし、先天的な原因により、他人と違った世界が認識されていることもある。

1Q84のふかえりはディスレクシア(識字障害)だったが、これは小説の世界だけのものではない。知り合いのまた知り合いにそういう人がいて、漢字が認識できないので前後のひらがなから意味を推測していると聞いた。そんなことができるくらいだから、知性に問題があるとは思われない。つまり、ハードウェアとしての脳の機能イコール知性ではないということである(もちろん影響はあるだろう)。

作者は取材の中で、木嶋佳苗の母親にインタビューを敢行し、門前払いはされたもののある程度の接触をしている。また、父親についても、家族の出自から別海では名士(司法書士で町議会議長)である祖父も含めて、検討の材料は多くそろえている。ただ、そこから踏み込んだ分析はしていない。

たとえば父親について、何ヵ所かで「何回受けても司法書士の試験に受からず、行政書士しか取れなかった」と書いてあるが、試験の合否よりもどのような仕事振りなのかが重要ではないかと思う(行政書士の人に失礼だし)。知性の有無は試験に受かったかどうかではなく、普段の仕事振りに表れるものだからである。

ルーツがダムに沈んだ村であるかどうかが重要なのではなく、もし、ハードウェアとしての脳に何らかの支障があるとすれば、それが家族的につながっているものなのかどうかが重要ではないのかと思う。

次にOS、つまり先天的な資質の問題になる。これはハードの問題以上にデリケートである。つまりは、精神障害があったのかどうかということだからである。よく知られているように、心神喪失の場合刑事責任は問えない。だから、ここを突き詰めると、「OSに障害があるのだから無罪」と主張することにもなりかねない。

人間のOS(先天的に決まっているソフトウェア)についての話の続き。いまや、先天的なものと後天的なものの境目が非常にあやふやになっている。これは、患者数を増やして経営を成り立たせたい医療の側の要因だと思っているが、両者の違いはわれわれに分からないだけでどこかに必ずあると思っている。

このあたりの問題はデリケートな上に、何か書いて炎上でもしてしまうと面倒なので(この記事を読んでいる人が多いとは思えないが)、あいまいな言い方しかできないのは残念だが、0か1かにはっきり分かれるものと、偏差値で65と35の違い(テストの成績のことではなく分布の偏りのことを言っている)とは違うということである。

例えばインフルエンザを例にとると、インフルエンザウィルスが体内に入ってそれにより発症するのがインフルエンザで、そうでないものはインフルエンザでない。ウィルスに感染しても発症しない人はもちろんいるし、だからといってウィルスの有無とインフルエンザの判定に関係がないということではない。

同様に、人間のOSに不具合がある人は、何かの社会生活上の問題が出る可能性があるという仮定は成り立つ。これは、同じ不具合のある人が常に同じ問題(犯罪など)を起こすということではない。ウィルスに感染してもインフルエンザに発症しない人がいるのと同じである。

話は戻って、木嶋佳苗に先天的な不具合があった可能性は私は非常に大きいと思っている。盗癖がある人が、「頭では悪いことと分かっているのだが、どうしてもやめることができない」と言うらしいが、そういうことである。平気で嘘をつけるというのは、言ってみれば先天的な素質であり、勉強して身に着くものではない。

過去でも現在でも、日本でも海外でも、そういう人は人口の何割かで必ず出現する。そういう人に対してけしからんと言う、あるいは嫌悪感を持つのは仕方がないが、社会とはそういうものだと思って、それを前提としてどうやって自分の身を守るかを考えた方がより建設的であるような気がする。

最後にアプリケーションについて、これも作者の分析は不十分である。上にあげたような先天的な素質があったにせよ、このような連続殺人に至る生育上、環境上の分水嶺のようなものはなかったのか、もう少し考察すべきではないかと思った。(本文中のどこかで、作者は、木嶋が風俗で働いていようがいまいが興味はないという趣旨の記述がある)

再びインフルエンザの例を上げると、ウィルスに感染しても発症しない人には何か共通点があると思う。例えば、規則正しい生活や普段から清潔を心がける習慣、リスクの高い場所に近付かない、過度なストレスにさらされない、などが発症を抑える要因として考えられる。

人間にも同様なことがあって、仮にOSに多少の不具合があったとしても、それを顕在化するアプリケーションが入らなければ、それほど問題にはならないような気もする。

作者の述べる「加害者にも被害者にも、われわれに共通する要素がある」のは当り前のことである。こうした事件を教訓にするとすれば、繰り返しになるが社会には一定割合でこうした人間が含まれているのは仕方がないので、その上で自分がいかに身を処していくかということ以外にはないのではないだろうか。

[Mar 18, 2013]

夏目漱石「坑夫」「三四郎」

冬になってなかなか外に出られない。昨日は猛烈な北風が吹いた。その前にも雪が降った。天気のいい週末は大抵仕事が入る。仕方がないから、図書館から借りてきた本を読むことが多い。最近は、前に読んだ本ばかり読んでいる。書評でいいことが書かれている本でも十中八九外れなので、なかなかレパートリーが広がらないのである。

この間は村上春樹の「海辺のカフカ」を7、8年ぶりに読んだ。前回は、ナカタさんを中心に読み進めたが、今回は大島さんを中心に読み進めた。同じ作品なのに違った色合いが見えてくるのが不思議である。高松の図書館でカフカ少年が漱石のこの作品について述べる場面があり、読んでみたくなって図書館で借りてきた。

主人公の青年は東京での生活に嫌気がさし、当てもなく家を出て北に向かってゲタを履いて歩いているところを口入れ屋に丸め込まれ、鉱山にやってくる。この主人公は家柄もよく高等教育も受けているという設定で(漱石だから東京帝国大学ということになる)、家を出た原因も女絡みのいざこざである。

先輩坑夫からは「おおかた女郎買いでもして、しくじったんだろう」と言われるが、それほど大げさなことではなく、親の決めた許嫁の他に好きな女ができた程度のことのようである(断片的に回想するくらいなので、詳しいことは分からない)。にもかかわらず、これで世の中が終わってしまうように思い込んでいるのは、現代にも通じるようで面白い。

現場監督から、とりあえず坑道を見てこいと言われ、意地の悪い先輩に連れられて鉱山の奥まで下ろされる。時には水も出ているし、どこまで続くのか分からない暗闇の中で、多くの坑夫が作業をしている。その中で、わずかな灯を頼りに博打をする坑夫もいる。そんな地下奥深くで、主人公は置き去りにされるのである。

その地下深くで迷った末にたまたま出会い、主人公を連れて上がってくれた坑夫から、「学問のある人はこういうところに来てはいけない。他にやることがあるはずだ。」と懇々と諭される。それでも主人公は鉱山にいることを望むのだが、結局健康診断で落とされて、半年ほど事務仕事(帳場)をして東京に戻るという小説である。

鉱山の迷路のような坑道を抜けていくという話はゴルゴ13にもあったような気がするが、他にも、南京虫だらけの布団で寝られなかったり、南京米(というのがどんな米だかよく知らないが)が食べられなかったり、病人や死人が絶えない過酷な鉱山の様子が描かれている。

職業に貴賤はないというが、そんなに甘いもんじゃない。世の中には、理想を圧倒する現実というものがあり、その前には一人の人間などちっぽけなものだ。人間には分というものがあり、できることとできないことがある、というのがこの小説のテーマとなっている(ように思う)。

一説によると、漱石はノンフィクションとしてこの作品を構想したとも言われる。当時漱石が契約していたのは朝日新聞だし、この作品も朝日に連載された。そうした潜入取材は新聞記者の得意とするところなので、あるいは参考としたところはあったかもしれない。漱石の他の作品と似ているのは、鉱山まで行く経緯や鉱山の人達とのやり取りであり、鉱山内部の描写は他の作品にはみられない部分である。

ところで、漱石全集で「坑夫」とカップリングされていたのが「三四郎」であったので、こちらも何十年ぶりかで読み返してみた。覚えているところより覚えていないところの方が多かった。こちらは明治という新しい時代と、大学に入るため上京した主人公の視点から、未知の世界、まだ見ぬ未来への「憧れ」を大きなテーマとしている(ような気がする)。

この作品にちなんで「三四郎池」という池があるのだが、そんなに大きくもなくきれいでもない。主人公が憧れた世界も、実はそれほど大したものではないのかもしれない、というのがこの作品の読み方だろうと勝手に思っている。

本筋に全く関係ないが気になったのは、三四郎が駅弁の空き箱を汽車の窓から捨ててしまうところ。なるほど、ロードサイドでやたらと車から捨てられたゴミがあるのは、こういうところにルーツがあったのである。村上春樹によく出てくる酒を飲んでの運転と同様、未来の読者が眉をしかめるところであろう。

月曜日に「坑夫」と関連して「三四郎」について書いたところが、火曜日に読んだ内田樹「街場の読書論」に「三四郎」のことが載っていたのでびっくりした。考えてみると、こういうシンクロはよくあるような気もする。

内田先生によると、街鉄(いまの営団地下鉄か?)の技手(エンジニア)になった坊っちゃんや、同じ頃東京帝国大学に進んだ三四郎の年代は東条英機や山本五十六と同じであり、そのまま年齢を重ねると、第二次世界大戦時には50歳過ぎ、つまり社会の中で指導的な立場にいたことになるそうである。

この世代が戦争を指導し、さらに敗戦後に中心となって社会を復興してきたことになる。さて、この作品の中で、登場人物の一人・広田先生が三四郎にこう言う場面がある。

-------<以下、内田先生から引用>--------

この西洋に対する劣等感と日露戦争後の戦勝気分とがないまぜになった片付かない心持ちで、三四郎は列車で向かいに乗り合わせた「髭のある男」にこう話しかける。

「然しこれからは日本も段々発展するでしょう。」すると、かの男は、すましたもので、

「亡びるね」と云った。

歴史はこの男の見通しが正しく、彼を「国賊取扱いにされる」人間だと思った三四郎の方が間違っていたことを教えてくれる。

--------<引用終わり>--------

広田先生は三四郎より二十くらい上の世代に造形されているので、おそらく1867年(明治維新の年)生まれの漱石自身がモデルとなっている。つまり漱石世代が、幕末から明治維新にかけての雰囲気を全く知らずに育ってきた明治半ば以降の世代に対して、そのように思っていたということになる。

漱石自身は、正岡子規と道後温泉で遊んだことで有名なように、子規と同世代である。正岡子規の登場する「坂の上の雲」は秋山兄弟が主要登場人物であるが、この兄弟は、日本陸海軍の指導者となり日露戦争の勝利に大きく貢献した。

よく言われるように、日露戦争の戦後交渉では国際的な状況を冷静に判断して、ある程度は相手方に譲歩するだけの戦略眼があった。ところが日本国内では勝ったにもかかわらず腰が引けた交渉だと非難を浴び(いわゆる三国干渉)、その後は強気一辺倒で第二次大戦での惨敗に至るのである。

そうした歴史を鑑みると、三四郎や坊っちゃんの「気負い」と広田先生(漱石)の冷静な判断というのは興味深い。何しろ、漱石がこれらの作品を連載した当時、第一次大戦さえ起こっていないのである。

前回も書いたけれど、この作品の大きなテーマは、未知の世界、まだ見ぬ未来への「憧れ」であるように思う。熊本から東京に出てきた三四郎は、西洋人に驚き、都会の教養人や資産家たちに驚き、許嫁である御光さん(途中まで「ごこうさん」と読んでいたが、「おみつさん」が正解のようだ)と都会のお嬢さん方を比べ、故郷の暮らしぶりと都会の暮らしぶりを比べるのである。

都会の暮らしぶりや都会のお嬢さん方、都会の教養人や資産家に憧れた三四郎がその後どうなったかは書かれていない(なにしろ、漱石は三四郎執筆後7、8年で死んでしまうのだ)。ただ、上の三四郎のセリフの「日本」を「自分」と読みかえると、大体の想像はつくような気もする。

また、ある意味では、東京から松山に赴任して結局戻ってくる「坊っちゃん」とは、逆のルートということになる。両者に共通するのは、主人公の周辺でやたらと策略めいた動きがあり、それに対して「坊っちゃん」は積極的に、「三四郎」は消極的に、否定的な意見を持つということである。この世代は昔から、リークやら怪文書やら、策略が大好きだったことがよくわかる。

いずれにせよ、漱石のこれらの作品は、数十年後の日本を正確に見通していたという点で、読み返す価値があるというべきであろう。

[Mar 1, 2013]

村上春樹「多崎つくると巡礼の年」

正しい題名は、「色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年」。某タレントが「良くない」と言っているけれども、佐藤優が書いた書評をみて急に読みたくなった。まあ、基本的に「村上商店」の品物だし、これが気に入らないと言われるなら「すみません、お時間をとらせました。」と言って、次の客を迎える準備を始めるというのが作者のスタンスであろう。

作品的にはエルサレム賞スピーチの延長線上にあり、私には十分に面白く読めた。どこかに書いていたがもともと短編として構想された作品で、そのせいか全体に構成がすんなりしている。他の長編に比べて、読み終わった時に「?(疑問符)」として残るものも少ない。そういったところが、一部の読者にはもの足りないのかもしれないとは思う。

「最後までストーリーにぐんぐん引き込んでいって、疑問符が残る」というのは、1Q84の中で空気さなぎについて述べられていたことだが、作者が意図してやっていることである。今回の作品では表面的な疑問符はあまり残らない。ちょっと説明しすぎかなとも思わないでもないが、作者にしてみれば、「こんな料理も出せますよ」ということなのかもしれない。

とはいえ、村上春樹の読み方としては、表面のストーリーはストーリーとして楽しみ、サブストーリーはサブストーリーとして楽しみ、自分の世界に引き直してメタファーを楽しみ、バックグラウンドとして作者の世界観・生活観を楽しむという重層的な構造が必要とされるように思う。表のストーリーだけ論評しても始まらないのである。

バックグラウンドについては、いつもの村上作品と同様である。「規則正しく清潔な生活と、まっとうな食事は、生きていくための基本である」ことが、繰り返し述べられていて安心する。さすがに歯磨きは朝晩だけだが(会社で歯磨きするのは好きではない)、激しく同意するところである。

表のストーリーがさっぱりしているのは、もともと短編としての構想であったことに加え、2012年に作者がチャンドラーの“The Big Sleep”(大いなる眠り)を翻訳していることがあるのかもしれない。わずかな手がかりから先に進んでいくところや、先生の秘書やタマルのような切れる登場人物が出てこないのは、チャンドラーで十分楽しんだということなのかもしれない。

今回の作品で表のストーリー以上に読みごたえがあるのは、サブストーリーの部分である。トークンを持ったピアニストの話や、人材啓発セミナーの話、そして駅の話。村上春樹のサブストーリーでは「羊」のアイヌ青年の話が最高だと思っているが、この作品もなかなかのものである。

ちょっと気にかかったのは、同級生が殺されて犯人も分からないというのに、つくるのところに警察が何も言ってこないというところ。作者のバックグラウンドの一つに「頭と手間をかけてしらべれば、たいていのことは分かる」というのがあるのだが、これでは愛知県警は何も調べていないということになってしまう。「文学」がいたら許してくれないだろう。

村上作品は好みが分かれるところが多く、個人的には「羊」以上の作品には出会っていません。1Q84も悪くはないんですが。

[Jun 7,2013]

車谷長吉「人生の救い」

車谷長吉(ちょうきつ、と読む)。この人の小説は非常に個性的かつ特徴的であり、好みに合う合わないがはっきりしている。正直なところ、私の好みには全く合わないので、何冊か読んではみたもののさらに読んでみようとは思わなかった。

ところが、この本を読んで、ちょっと読み返してみようかという気になったから不思議である。朝日新聞の人生相談「悩みのるつぼ」の回答を再構成したもので、内容的には新聞に載ったものがそのまま書かれている。解説の万城目学氏が指摘するように、「土曜日(朝日の人生相談は土曜版に掲載)の朝っぱらから得も言われぬ澱みを纏ってスタートした」気分になる回答である。

にもかかわらず、読みだしたら止まらない魅力(魔力?)がある。この本を読んでから、ライバルである読売新聞の人生相談をみるたびに、「私は遺伝性蓄膿症なので、生まれてから鼻で呼吸ができません。口で息をして生きています。つらいことです。」とか、「あなたはなまくらな人です。」とか車谷回答をする癖がついてしまった。

これらの回答から窺われる作者のスタンスは、「人生とは身も蓋もないものであり、きれいごとではない。人生には救いなどというものはない。」ということである。それなのに、「人生の救い」という題名を付けてしまうのだから恐れ入る。もし、題名を見ただけで買ってしまう人がいたとしたら、奈落の底に引き込まれることになってしまいそうだ。

さて、この本の回答の中では、教え子の女子高生に執着する高校教師に対しての、「生が破綻した時から真の人生が始まるのです。破綻して、職業も名誉も家族もなくなった時、はじめて人間とは何かが分かるのです。」という回答が諸方面から注目されているのだが、私としては、別の相談への回答が気になっている。

それは、共働き新婚家庭の妻からの、生活費もローンも均等に負担しているのに、金がないと愚痴るだけでなく共有財産の口座から私物を買う夫にがっかりという相談に対し、「あなたの夫は駄目な男です。ことお金のことに関して、愚痴・小言・泣き言の多い男を救う道はありません。」と回答するところである。うーん、そんなに大問題なのかなぁ・・・。

車谷先生の回答に出てくる登場人物は、先生の短編「鹽壷(しおつぼ)の匙」を読むとだいたい出てくる。だから、この人生相談を読むと、他の作品も読みたくなってしまうのである。作者の言いたいことがよく分かるという意味では、この人生相談回答が先生の代表作と言ってもいいかもしれない。

「新聞連載時より話題沸騰!切実な問いに著者が突きつける回答とは」 だそうです。

[Aug 5,2013]

山形浩生「たかがバロウズ本」

この本は面白かった。どのくらい面白かったかというと、電車待ちの時間で読んでいたら夢中になってしまい、気が付いたら乗るはずの電車が行ってしまっていたくらいである。

とはいえ、実を言うと私はバロウズなんて小説家は知らなかったのである。ヒッピーにもアート・コバーンにも、ドラッグにもアメリカ文学にもほとんど興味がないし、この作者だからユニバックとかローレルバンクマシンとか、そういった話だろうと思っていた。本を読んでやっと、椎名林檎の「勝訴ストリップ」ってバロウズの真似だったんだって気が付いたくらいである。

それでは何が面白かったのかというと、この作者の思考経路や論理の展開の仕方である。もともと理系の出身で、MITにも行って、経済学も勉強していて、野村総研でコンサルタントをしている人である。私が知っている中で最も頭が良かった高橋さんという人も理系から経済だったので、やや思考経路が似ているかもしれない(ちなみに、私が知っている中で最も出世した人)。

例えばどんなところかというと、作者は本を読むためのコストとメリットを、経済学的に考察するのである。その分析によると、仮に本の面白さ(メリット)を同じに評価したとしても、労働単価の高い人や読むのが遅い人はコストがメリットを上回ってしまい、その本を読み続けるのは経済的に合わないということになるそうである。

だから、バロウズを読んで面白がるのは暇人や時給の安い人になる(あと、本を読むのがやたらと速い人)。ちなみに、昨今の活字離れもこうした仮説を裏付ける・・・のだそうだ。そう言われるとそうかもしれない。

作者の分析によれば、バロウズは麻薬中毒者でホモセクシュアルで、奥さんは撃ち殺すし子供はほったらかしだし、制約を嫌い自由を求めた作家と評価されているけれども、そう評価する人達は実はバロウズの作品を読んでいない。実際読んでみるとその自由というのは時代背景に依存するところが大きい上、最終的にバロウズ自身、小説世界の概念上でも実生活の上でも、自由にはなったとは到底言えない。

それはバロウズのやり方(小説を作る上の技法や題材の取り方、実際の人生を含め)が悪かったというよりも、そもそもそんなやり方で自由なんてものは手に入るものではない、ということを作者は主張する。

バロウズの用いるカットアップの技法にもそれは現れていて、文脈から切り離して言語(単語)を組み合わせることにより、新たな現実(意味)を作り出そうとしたのだけれども、結局のところ単語の持つ意味はそれぞれの人が持つ記憶に依存することが避けられないため、過去(記憶)を解体するのではなくむしろ強化してしまったのである。

考えてみればそれは当り前で、例えばメロディーの断片を聴いて昔の曲を思い出してしまうようなものだ。もしかしたら、全曲聴いたら違うのかもしれないが、断片だけでは分からない。それでも、聴いた我々は、その曲が流れていた時代のことをなつかしく思い出してしまうのだ。

あわてて「裸のランチ」を借りてみたけれども、まあ、なかなか苦戦する小説である(だって、きれいじゃないし)。私自身、小説の読み方には個人個人でいろいろあっていいと思うが、意味なしフレーズを連発して意味はそれぞれ感じ取ってくれと言われるのはちょっと辛い。

実はこの作者の本を読もうと思ったのは、最近ごひいきの内田樹が薦めていたためである。特に以下の「存在しない者(死者)との交流」という意味でのインターネットの存在意義考察については、内田氏は高く評価している。

---------------------<引用はじめ>----------------------

考えてみてほしい。死んだ人のホームページはどう処理されるのだろうか。あるいは、これまで精力的にウェッブページをつくり、更新を行ってきた知人がいるとする。その人が死んでからそのページを見たとき、あなたは何を感じるだろうか。そこには単純には割り切れない感情のわだかまりが必ずあるはずだ。

そうしたページ群は、しばらくは、あまり気にとめられることもなく放置されるだろう。一部は公共的なサーバー上に置かれていて、そのままずっと残り続ける。有料の商業サーバー上のものはどうだろうか。最初のうちは、あっさり消されてしまうだろう。が、どこかでそれを惜しむような何らかの動きがあらわれてくるはずだ。それはたとえば、この世界での有名人が逝去した場合などに生じるだろう。

消すに消せないページが増え、その一方でそれらのページは、それ自体は古びることもなく生前と同じ姿を永遠に保ち続けるものの、そこへのリンクは失われ、そこからのリンク先もだんだん消え、やがて無縁仏ならぬ無縁ページと化す。われわれは、たまにそれを悼むようにして訪れることとなろう。

本人の死後も、公の場所で残り続け、個人の情報を発信し続けるホームページ。それはいわば墓のような存在である。

----------------------<引用終わり>------------------------

私がこの部分を読んですぐに思い浮かんだイメージは、萩尾望都の「百億の昼と千億の夜」(原作・光瀬龍)で出てきた、どこかの未来都市であった。その都市の住民はデータに還元されていて、リクエストがあれば呼び出すことができるが、それ以外の時間は都市と一体化していた。

阿修羅王とシッタータ(この物語の主人公だ)は、「このあり方はまともじゃない」という認識で、結局この都市を破壊してしまったのではなかっただろうか。一方で、山形氏や内田氏は、このあり方は必然的なものと考えているようだ。こうした観点から、バロウズを考えてみるのも興味深い。

ちなみに、山形氏のインタビュー記事をみると、光瀬龍のこの作品をバイブルのようにして読んだとコメントしている。おお、私の受けたイメージはまんざら突飛なものじゃなかったんだ。

現時点の私の感想は、小説にせよ演劇、映画にせよ、音楽、芸能まで含めて、直接対面して伝えられる範囲内で伝えられないものは、高度情報化があろうが、メディアの多様化があろうが、長く続くことはないのではないかということである。そのようにいろいろなことを考えさせてくれたことで、このバロウズ本は私にとってとても有意義であった。

蛇足かもしれないが、萩尾望都の「銀の三角」もカットアップ的な情景描写と記憶(現実)の再構成をテーマとした優れた作品である。もしかすると、バロウズにインスパイアされたのだろうか。読んで面白いのは間違いなく萩尾望都の方だけれども。

FAX一体型プリンタを買ったので、やっとスキャンできるようになりました。(2013年8月当時)

[Aug 22, 2013]

増田俊也「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」

いま、柔道が格闘技最強だと思う人はほとんどいない。北京の金メダリスト石井慧がプロ格闘技に転向したのも、高額の契約金、ファイトマネーがほしかったんだろうと思われていて、柔道の可能性を世に問うためだとは思われていない。

なぜ多くの人がそう思うようになったかというと、総合格闘技(Mixed Martial Arts/MMA)が最強であるというコンセンサスができたからである。そのMMAの総本山であるUFCの第一回で優勝したのがホイス・グレイシーであり、その父であるエリオ・グレイシーを柔道ジャケットマッチで破ったのが木村政彦なのである。木村全盛期の強さはUFCヘビー級チャンピオンクラスということになる。

われわれの世代には木村政彦は、力道山にKOされた男として記憶されている。プロレス全盛当時から、この戦いはブック(談合)ができていたにもかかわらず力道山が途中からガチンコ勝負を仕掛けたという説が有力であり、果たして事実はそのとおりであった。その後、木村はいずこともなく消えたということになっていたのだが、この本を読むと事実はそうではなかった。

というのは、やがて木村は母校拓大柔道部の顧問として柔道界に戻り、東京五輪に際しては外国選手を指導し、さらに1971年の全日本選手権者・岩釣兼生を育てるなど、指導者としての実績を残したのである。もっとも、その指導方法は現代ではいろいろと騒がれるものであったろうとは思うが。

前にどこかで書いたように、アスリートの人格と競技能力にあまり関係はない。柔道が強いからと言って必ずしも人格的に優れている訳ではないし、人生において成功が約束されている訳ではない。だから、「木村の前に木村なく、木村の後に木村なし」だからといって、カネや地位や尊敬がセットでついているということはない。

だから、戦後のどさくさに紛れて外国で大山倍達らと巡業して大金を稼ぎ、一部は病気の妻に医薬品を送ったかもしれないが、大部分を酒と女遊びに使ってしまった人生もありかもしれないし、母校の柔道部顧問として柔道を教える人生もありである。どちらがどうということはない。

別の言い方をすれば、柔道で日本一だからといって興行の世界で必ずしもメインイベンターであるとは限らず、その意味では力道山の方が一枚上だったということだろう。リアルファイトでどちらが強いかということはあまり関係がなく、舞台裏まで含めた交渉力ということである。まして木村はそういった裏も知っていて、強さをカネに代えていたのである。

木村の強さの背景として、作者は戦前の柔道の大勢力であった高専柔道と武道専門学校(武専)にも多くの筆を割いている。いずれも、戦後のさまざまの状況下で勢力をなくし、現在は柔道=講道館となってしまったが、戦前には講道館ならざる柔道もあったのである。

そのうち武専は、軍国主義につながるものとしてGHQにより解散させられ、その教官のうち何人かは天理大学に移った。だから天理大学のHPには、「武専の流れをくみ」とはっきり書いてある。当然、上級生が下級生をしごくなどということは伝統であったと思われるが、これが問題となって天理大柔道部は無期限活動停止ということになってしまった。(もっとも、最近活躍したOBが篠原だからなあ・・・)

いまの時代、柔道にせよMMAにせよ、強くなりたい者は自分でジムを探して練習して強くなるべきで、学校推薦やら体育会の伝統やら、上級生・下級生なんてことは関係ないということであろう。ちょっと首をひねるところでもあるが、もともと学校や企業がスポーツを宣伝に使う方が間違っていると思うので、行き過ぎはあるとしても仕方のないところだと思う。

大宅壮一ノンフィクション賞(2012年)、新潮ドキュメント賞(同)を受賞した力作。もともとの連載は「ゴング格闘技」、昔の「ゴング」である。必ずしもメジャーでない雑誌の連載だったが、卓越した内容で一般読者にも注目された。

[Sep 25, 2013]

小田嶋隆「地雷を踏む勇気」

「日経ビジネスオンライン」連載のコラムをまとめた本で、この作者もなかなか面白い。やはり私と同年配(1956年生まれ)で、大学卒業後就職先を1年未満で退職、その後引きこもり、30代にはアル中になっていたというたいへんなお人である。小石川高校の同級生・電通CMプランナーの岡康道との対談本もあるが、単独の本も相当面白い。

この本で鋭いと思ったのは以下の記述。大震災時の原発再開に伴う九州電力のやらせメール事件に関する記事である。

-----------------(引用はじめ)----------------------------

これは、昨日今日の付け焼刃の無能ではない。

きちんと筋金の入った、十分に訓練の行き届いた無能だ。

単純な浅慮や無神経で、ここまでの無能さは達成できない。

つまり、無能であることが求められ、無能であることが評価される機構がシステムとして維持されている場所でなければ、これほどあからさまな無能は生まれ得ないということだ。

-----------------(引用おわり)----------------------------

わが国の大企業と呼ばれる会社に勤めて、こういった感想を持たない人はほとんどいないといっていいのではないか。とはいっても、このようにクリアカットな文章で本質をまとめることができる人はほとんどいない。それができるからコラムニストをやっていられるとしても、これはすごい。

「無能であることが求められ、無能であることが評価される機構がシステムとして維持されている場所」すばらしい!得てして企業の中にいると、「なぜああいう人間ばかりが偉くなるんだろう。」「それに引き替え、なぜ自分の評価は低いのだろう。」「どいつもこいつもバカばっかりだ。」などと査定・評価が公正であるべきと思ってしまうが、実は方向性が逆だったのである。

例えばこの間、JR北海道が線路幅が規定より広がっていることを検査で見つけていたにもかかわらず、何の対応もしないまま放っておいた事件があった。サラリーマンを長くやっていると、ああいう事件がどうやって起こったかはほぼ見当が付く。保守担当が重要視されていないからに違いない。(その後のニュースで、運転ミスをごまかそうとしてATSをわざと壊した運転手が異動させられたのが保守担当だった。やっぱりね。)

どこの会社でも、提供している製品・サービスの品質維持は最も神経を使わなければならないはずだ。それは、万一何か起こった時にダメージが計り知れないほど大きく、会社の存亡に関わるからである。にもかかわらず、こうしたポジションをまじめに勤めることは会社では評価されない。これは作者ではなく私が言っていることであるが。

これが行きつく先はどうなるのか。正直よく分からない。多分、ろくな事にはならないだろうと思う。それならどうするのかにも、明確な処方箋はなさそうだ。われわれに分かるのは、別にそんなに人を出し抜こうとしなくても、普通に暮らせば人生はそれなりに楽しいということくらいだろう。

他にも、ナンバーワンとかオンリーワンとか言っているけれど、現代というのは競争(ナンバーワン)からも個性(オンリーワン)からも下りている状況なんじゃないですか、とか。気分は必ずしも晴れないけれど、自分が言いたいことか言葉で表現されるのは楽しいものである。

「火事場でもないのに馬鹿力を出すのはただの馬鹿。」「人材は木材と似ている。樹木から皮をはぎ、形を整えて木材とするように、人間から角をとりへこませて規格化すると人材になる。」というフレーズも結構好きです。

[Oct 30,2013]

ウクライナ侵略以降日経ビジネスオンラインの連載が中断し心配していたが、さる6月24日コラムニストの小田嶋隆氏が亡くなった。享年65。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

私と同年齢になるが、学年はひとつ上。いずれにしても同年代である。それもあって氏のコラムは愛読していて、そのためだけに日経ビジネスオンラインの無料会員になっていたくらいである。

氏のコラムは辛口と言われるけれども、私の目にはそれほどきついことを言っているようには見えない。当り前の感受性を持つ人が、当然感じるであろうことを書いているだけと思っている。

私の書評で採り上げた「今のサラリーマン社会は無能を組織的に作り上げて選抜するシステム」だって、氏のように順序だてて説明できないだけで、普通はそう感じるだろうと思っている。

加えて、私が氏を身近に感じる大きな理由が、パソコン黎明期に業界でライターをしていたことである。

アスキーとか徳島のソフト会社(一太郎のジャストシステムだろう)といった話が出てくると、パソコンが海のものとも山のものとも分からなかった当時のことをなつかしく思い出す。

私も、NECの6601というパソコンを親に買ってもらって、ドクター中松が発明したフロッピーディスクにいろいろデータを入れて遊んでいた口である。日本語の特殊性があるので、日本のメーカーも海外に対抗できると思われていた。

「日の丸コンピュータ」なんて言葉さえあった時代で、にもかかわらずNECのフロッピーは富士通では使えなかった。マイクロソフトのように互換性とか世界標準という観点はなかったのだから、負けて当然である。

時代は流れて、ハードもソフトも半導体も、国内メーカーでは勝負にならないことがはっきりした。おそらくその分岐点となったのがWindows95の大騒ぎで、その頃から国内メーカーで世界レベルなのはゲームソフトくらいになってしまったのである。

小田嶋氏の話をしているつもりがコンピュータ談義になってしまったが、パソコン黎明期だけでなく、大学紛争後のキャンパスや、バブル直前直後・男女雇用平等法以前・派遣法以前など、氏と私は同じ空気の中で過ごしてきた世代である。

われわれより5つ6つ上になると「団塊」最後の年代で、授業を妨害しに来たくせに就職するとちゃっかり企業戦士となり、先輩面して威張っていた連中である。みんながみんなそうではないにせよ、「団塊」とか「全共闘」なんて全然信用できない。

氏にはアル中体験記もあって、ほとんど精神力でアル中を克服したすごい人である。アルコールを断つということは、人間関係を絶つことだと書いていた。言うは易く行うは難し。なかなかできないことである。

切り口鋭いコラムがもう読めないのも残念だが、自分と同じ時代を生きて同じようなものを見、同じように感じた人がいなくなるのはとても寂しい。そういう年頃だということは分かっているけれども、改めて毎日くじ引きしていることを感じる。

[Jul 7,2022]

斎藤美奈子「紅一点論」

最近は読む本がだんだんなくなってきて、同じ作者の本を何回も読んだり、あげくの果ては自分で書いた文章を読んでいる。これでは視野が狭くなってしまうので、何とか新しい作者を探そうと思うのだが、なかなかうまく行かない。そんなところで見つけたのがこの本。1956年生まれというから私と同年輩。あまりなじみのないフェミニズム系である。

何冊か読んでみて、それほど違和感がない。男尊女卑や伝統的家族制度に批判的であることは文章の端々に見受けられるが、かといって女があまりでしゃばるのもよくないのではというためらいも伺われる。中でも読ませると思ったのがこの本。童話やアニメ、伝記など古今の題材から、紅一点って何だろうと考察したものである。

中でも感心したのが、1970年代から90年代を代表するアニメが、それぞれ時代背景と作者の隠れた願望を表現しているというあたりである。それによると、70年代の「宇宙戦艦ヤマト」は形を変えた高校野球部の物語で、80年代の「ガンダム」は大学全共闘、90年代の「エヴァンゲリオン」は壊れた家族の物語なのだそうだ。

確かに長年CMなどを見ていると、作品はその時代の動きそのものを反映しているのではなく、その時代に”決定権を与えられた世代”が、”自分達がなしえなかった理想”を表現しているような気がする。(最近のBGMには1970年代ミュージックが流れていることが多い。われわれの若い頃はジャズが多かった)

世の中にある雑多なものを、ある評価軸を提案することによって整然と見せることができるのは、作者の才能である。その評価軸が独りよがりだったり、政治的宗教的バイアスがかかっていたりすることが多いのだけれど、この作者の場合はなかなか鋭い。

もう一つ秀逸だったのは、伝記の世界で幅をきかせている女性の偉人の考察である。作者によると、わが国の伝記で広く採り上げられている女性はナイチンゲール、キュリー夫人、ヘレン・ケラーの3人しかおらず、いずれも外国人(しかも白人!)で、マリー・キュリーだけに「夫人」が付いて、ヘレン・ケラーだけ名前が付く点はわが国独自の風習だそうだ。

さらに、なぜ彼女たちが(特に日本で!)代表的な偉人とされるのかというと、ナイチンゲールは「ナウシカ」で、キュリー夫人は「セーラームーン」で、ヘレン・ケラーは「もののけ姫」だからなんだそうだ。このあたりの分析は非常に面白いので、興味のある方にはぜひお薦めしたい。

それぞれの偉人の実態はというと、ナイチンゲールは「名誉男性」で女性の社会参加に冷淡だったし、キュリー夫人は田舎出のガリ勉娘で家事能力ゼロ、ヘレン・ケラーは出たがりのおばさんなんてことも書いてある。ちなみに、キュリー夫人がセーラームーンなのは、タキシード仮面さま(夫のピエール)がいて幻の銀水晶(ラジウム)があるからだとか。

この作者の作品をいろいろ読みましたが、切れ味ではこの本が一番のような気がします。

[Oct 2, 2013]